博文

中国农业科学 | 长江大学农学院张学昆课题组探析14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响

||

中国农业科学 | 长江大学农学院张学昆课题组探析14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响

油菜是我国最重要的油料作物之一,常年种植面积700万 hm2以上,单产2 077 kg·hm-2。随着油菜机械化生产不断普及,直播油菜虫害和病害日益突出,干旱和渍害导致直播幼苗生长势偏弱,对油菜成苗率、苗情质量、收获产量和经济效益都造成严重影响。我国油菜种植区域分布广泛,不同种植区域的油菜产量对当地气候环境等因素的响应具有差异,且在不同区域起主要作用的影响因子也不一致,如何提高油菜种子的活力和抗病虫能力,对成苗质量和后期产量形成至关重要,利用种子处理剂对油菜进行播前种子处理,是油菜绿色生产技术未来发展的重要方向。

近期,长江大学农学院/农业农村部长江中游作物绿色高效生产重点实验室(部省共建)/湿地生态与农业利用教育部工程研究中心张学昆课题组完成的题为“14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响”的研究在《中国农业科学》2024年第57卷8期正式发表。

以14-羟基芸苔素甾醇调节剂与包衣杀虫剂处理甘蓝型中熟冬油菜品种(阳光2009)和短生育期早熟品种(阳光131)种子,调查种子发芽、苗期生长量、产量和抗虫性等性状,分析不同环境、品种、植物生长调节剂之间的互作效应。

14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜发芽的影响

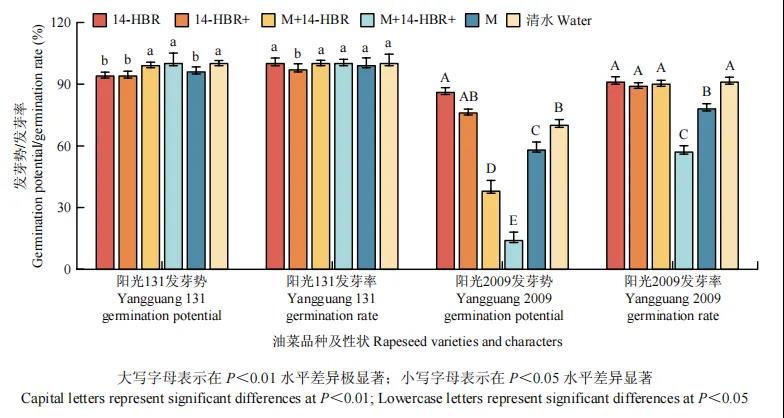

14-羟基芸苔素甾醇调节剂处理种子后,在不同主产区,不同品种油菜受不同拌种处理的影响不一致,早熟油菜发芽受拌种处理影响不显著,而中熟油菜呈极显著差异。0.0075 mg·L-1的14-羟基芸苔素甾醇比芸苔素内酯具有更强的生物活性,0.015 mg·L-1的14-羟基芸苔素甾醇与芸苔素内酯差异不显著,0.0075和0.015 mg·L-1的芸苔素内酯分别平均增产5.19%和8.15%,0.0075和0.015 mg·L-1的14-羟基芸苔素甾醇分别平均增产11.98%和5.50%。

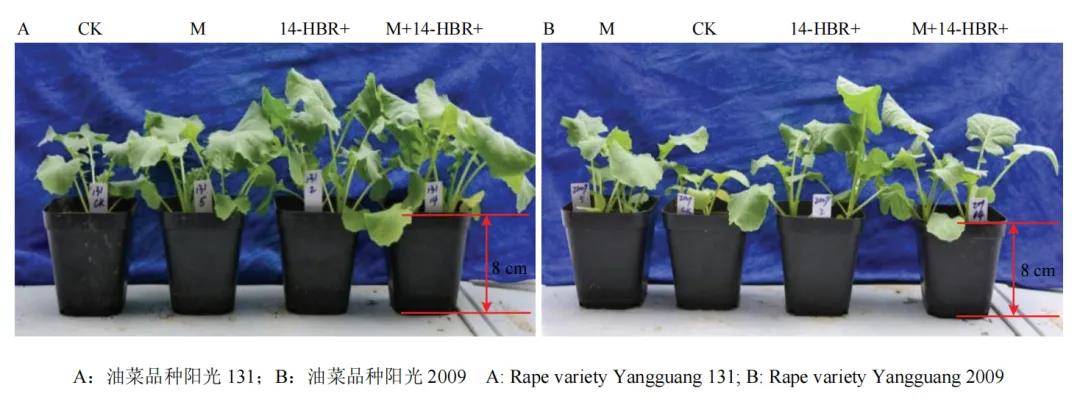

生长调节剂拌种对油菜苗期生长的影响

14-羟基芸苔素甾醇调节剂与噻虫胺(种卫士)和噻虫嗪(苗得意)等包衣剂复配对油菜苗期生长均具有显著促进作用,独立使用种卫士和苗得意分别增产4.7%和4.6%,0.0075和0.015 mg·L-1的14-羟基芸苔素甾醇与种卫士复配分别增产6.8%和3.3%,与苗得意复配分别增产3.5%和8.2%。抗虫性试验表明,添加植物生长调节剂不会影响噻虫嗪类种衣剂的防虫效果。

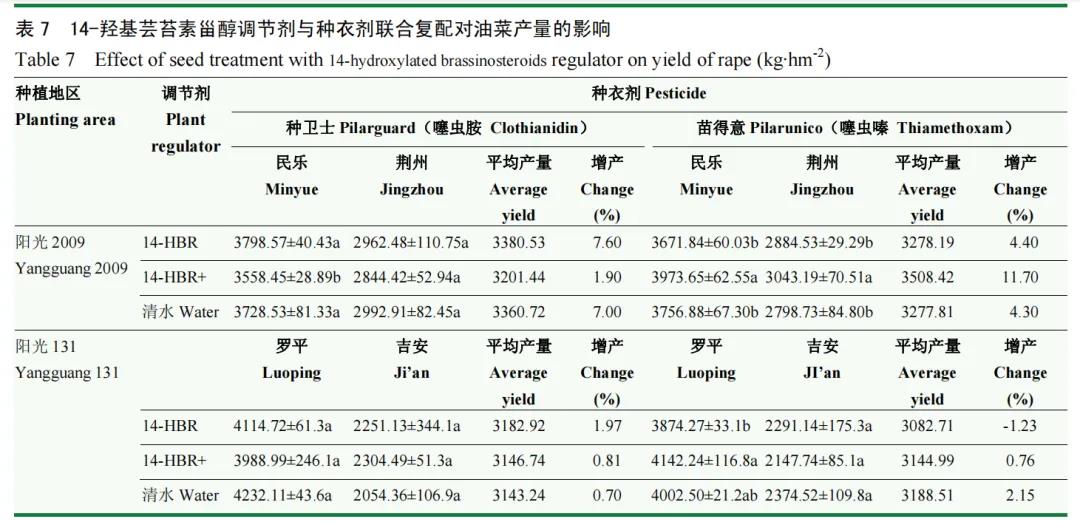

14-羟基芸苔素甾醇调节剂与种衣剂联合复配对油菜产量的影响

14-羟基芸苔素甾醇调节剂拌种对早期油菜生长具有积极促进作用,能显著提高油菜生长速度和产量。为适应不同产区、品种的互作效应,需要针对性地利用调节剂优化种子处理技术,推动我国油菜产量显著提升。

该研究获得农业农村部长江中游油菜单产提升技术集成示范项目(152304045)、湖北省“515”行动(协同推广)油菜新技术示范科技服务油菜产业链项目的资助。

论文链接:

引用本文:

何永强, 张金盔, 徐劲松, 丁晓雨, 程勇, 许本波, 张学昆. 14-羟基芸苔素甾醇生长调节剂对油菜生长和产量的影响[J]. 中国农业科学, 2024, 57(8): 1444-1454.

HE YongQiang, ZHANG JinKui, XU JinSong, DING XiaoYu, CHENG Yong, XU BenBo, ZHANG XueKun. Effect of 14-Hydroxylated Brassinosteroids Growth Regulator on Growth and Yield of Rapeseed[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2024, 57(8): 1444-1454.

https://blog.sciencenet.cn/blog-3581686-1434965.html

上一篇:中国农业科学 | 沈阳农业大学水稻研究所探究籼粳杂种不育的遗传分析和候选基因鉴定

下一篇:中国农业科学专题文章 | 西北农林科技大学生命科学学院张余周课题组关于小麦根系构型及抗旱性的研究进展