博文

“小泽征尔跪听《二泉映月》”一说,不客气地说就是i造假!

||

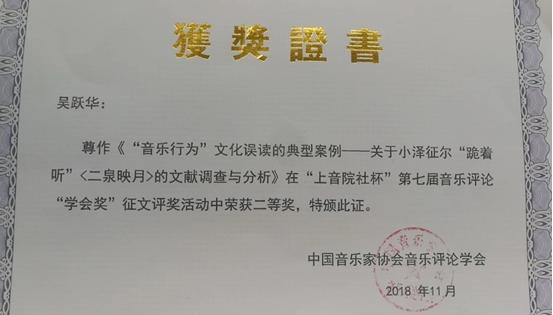

说明:本文最初写作缘起于2016年在《音乐周报》上发表的我批评王安潮的文章,后深入研究形成的文字分别刊发于艺术、音乐权威核心刊物《民族艺术》《人民音乐》(因当时文章字数很多,不得不分割成两篇发表)。再后本文还获得2018年中国音乐家协会音乐评论协会主办专业评论比赛二等奖(见下图)。遗憾的是,现许多媒体和个人自媒体在小泽征尔去世后,再次大规模传播“小泽征尔跪着听《二泉映月》”的事,就是一些较有影响的报刊、网络、个人微信公众号也如此报道,如三联生活周刊、国音网、古典音乐、世界音乐、岁月如歌曲、音乐之友、音乐艺苑、青岛大剧院、琴茶艺术空间、音乐家MOOK、古典音乐放映厅、日本物语plus、东京新青年,主流参阅、精英世界、赵植萍、方志四川、方志江苏、《新华每日电讯》《无锡日报》等等。太多啦!《中国新闻网》甚至还转发“中国新闻社”文章以《中国传统音乐,为何能让小泽征尔想“跪着听”?》为标题进行报道。本文的考证结论是:“小泽征尔‘跪着听’《二泉映月》”一说纯属于文化误读。这是客气地说法,如果不客气地说,“小泽征尔跪着听《二泉映月》”纯属于造假!对此,本文有详细考证!

正文如下:

在关于《二泉映月》(以下简称《泉》)的大量文献中,经常看到这样的叙述,称国际著名指挥家我国人民的好朋友小泽征尔听该曲时不仅“泪流满面”还“跪下来听”。有学者甚至说:“此事一直传为美谈”[1]。可不是嘛!80年代的某报纸曾刊登过一幅《岗台上的小泽征尔》图片,表扬的是一位我国普通交警的指挥动作犹如小泽大师那舞台上执棒的双手[2]。可见,就连民众的普通生活都有小泽的形象,何况小泽这雷人的故事。但我们都知道,音乐表演场合也是有基本礼仪要求的,在公众场合听乐又哭又跪的真得可能吗?小泽会不懂音乐表演场合的礼仪?是我们理解偏差还是小泽真得如此?为此,本文就此疑点做一个文献调查,以便厘清这一不寻常的音乐行为的真相。

一、小泽“哭”或“跪着听”《泉》的描述乱相

本文仅就中国知网期刊、报纸文章调查(书等其他载体的文字没法统计,所以基本不包括),关于小泽“哭”或“跪着听”的文献有两百多篇,其叙真可谓是五花八门。

(一)关于事件发生的时间有17种说法,调查结果如下:说事情发生在1968年(冯军,2012)、1971年(崔晓岚,2008,没提流泪、下跪的事)、1975年(《乐器》杂志摘录《浙江民乐》信息,1990)、1976年(姜建华,2002)、1976年(渡里文惠,2006)、1976年(赵大刚,2011)、1977年(杨方东,2004;杨格,2003;丁春林,2005;刘光宇,2004)1978年(郑小瑛,1979)、1978年盛夏的一个上午(毛继增,1980)、1978年秋季的一天(熊坤静,2009)、1979年(韩中杰,1979)、1979年3月(何雁,2006)、1987 年(陆地,2008)、20世纪 70 年代(乔建中,2008)、七十年代后期,正式演奏的前一天(黄铮,1995)、上世纪 70 年代末(田青,2014)、上个世纪七八十年代(费茸,2006)、上个世纪80年代(韩永福,2008)、十几年前(徐林晃,2000)、二十多年前(马卫华,2006)、20 多年前(任姗姗,2011)、在二十世纪末期的一个春天里(江岳,2008)。至于说在演出前、演出中、演出后甚至演出后隔了数日,这些细微的时间差别还有很多,如说小泽指挥时(景荣宝,1995)、在演奏过程中(赵乐山,2008)发生,限于篇幅就不再做统计了。

关于小泽听《泉》流泪的信息最早见郑小瑛1979年的文章,该文称,小泽于1978年在成功地指挥弦乐曲《二泉映月》后到中央院听到一个女孩演奏同名二胡曲感动得流下了眼泪。并谦虚地说:“我昨天的演奏只是按照谱面上的要求作的。我还完全没有深入理解这个作品的内容。”调查表明,大量文献基本采用的时间都来自郑小瑛的报道。但同在1979年稍晚点发表的韩中杰文章却称流泪事件是在1979年,韩中杰在文章中还大段描写自己与小泽一起吃、住、行玩等生活细节,且对小泽流泪时作出这样的细节描写:“听......时,他低头合目,边听边流泪(说明是亲眼所见),并说......(该内容与郑小瑛文相同)”如此密切接触者的叙说时间却与郑小瑛报道的时间相差一年,这不得不令笔者感到困惑。为了核实这个时间的准确性,笔者托长期旅居日本的琵琶演奏家涂善祥帮忙,通过多种途径查找到日本《朝日新闻》当年的报道,可以确定准确的时间就是“1978年”。韩中杰的文章可能是因为叙述中的文字表述不够细致所致。

右为涂善祥先生,左为笔者

还让人感到诧异地是,感动小泽的当事人姜建华2002年在其自传性文章中把时间又说成是“1976年”。这或许是因为她当时年龄还小,记忆模糊。但有些学者的叙说真是不可思议,如说是1968年,此时文革正浓,怎么可能呢?还有说是1971年,那时中日、中美还没有建交,甚至还仍然处于对立状态,如真是那年,那小泽的行为何止是赏乐的意义啊。音乐史学家汪毓和(2000)从历史角度把这次小泽来访作为我国“对外开放政策的贯彻”这样的重大意义来书写。要真是在1971年,那小泽比美国基辛格贡献还大。更遗憾的是,1990年《乐器》杂志摘录《浙江民乐》的信息说是“1975年”,《浙江民乐》这样的杂志当时都具有官方的性质也弄错。“1975年”文革还没结束,曾经参与采录阿炳《泉》的当事人之一的黎松寿,在文革刚结束的1978年便控诉当年江x怎样打压、贬低《泉》的事实[3]。如真是“1975年”,那还了得!至于说成是“1977年”,尽管是错的但似乎还靠点边,1976年12月,小泽确实是第一次来访[4],但当年的当事人著名指挥家杨鸿年在接受记者采访时回忆说那是一次小泽私人以旅游者的身份的秘密来访,知道的人只有外交家王炳南、指挥家黄飞立、李德伦、杨鸿年、韩中杰[5]。目前综合起来看,最准确的报道是毛继增说的1978年盛夏,至于熊坤静说的是秋天,笔者推测这可能是根据日本《朝日新闻》9月刊发的报道文章做出的推测。至于说成是1979年,或许是因为这次即小泽的第三次来访意义实在重大,因为此次小泽是受改革开放总设计师邓小平的邀请并率美国波士顿交响乐团来访的[6]。至于说是“1987年”或许是1978年写倒了。还有一些作者不知道具体时间就采用模糊的说法,这当然是可以的,但有些模糊说法也太模糊了。胡适曾写过一本《差不多先生传》来批评国人的“不认真”,看来这本书当下仍然还可再读读。不信请再看下文!

(二)关于事件发生的地点有14种说法,调查结果如下:称事件发生在“中央音乐学院宽敞明亮的二O七教室”(毛继增,1980)、在阿炳的墓地(谭志湘,1996)、在某“音乐厅”(徐林晃,2000)、在日本演出现场(彭立立,2003)、在一次民族音乐会上(汪辉,2005)、在上海(丁绍璠,2008)、在中央音乐学院音乐厅(韩永福,2008)、在主席台上(刘含蕴,2010)、在中央音乐学院一间琴房(任姗姗,2011)、在上海交响乐团排练厅(张丽,2012)、跪在台上(缪维,2012)、在中央院一个教学楼拐角处(王丽娜,2013)、在法国(丁春林,2005)、在首都体育馆(景荣宝,1995)。至于说在舞台上或观众席等一些细微地点差别还有一些文献就不做统计了。

关于事件发生的地点肯定是中央音乐学院了,当事人吴祖强曾回忆说,1978 年初,他被正式任命为中央音乐学院领导小组副组长,主管教学,是他邀请小泽来指导学生的[7]。但仅就中央院这个地址就有四个版本分别是在“教室”、“琴房”、“教学楼拐角处”、“音乐厅”。毛继增1980年的文章是关于这个事件的第三篇报道文献,且是关于当事人姜建华演奏的专题评论,由于时间比较靠近原处,再结合中央音乐学院院长赵沨的叙述,其关于地点的报道可靠性应该是最高的。遗憾的是,就这么一个简单的地点问题,有人都能搬到无锡阿炳的墓地、上海甚至国外等地。可见,许多文章不是道听途说就是主观臆测。有人可能会认为,具体时间、地点并不重要,关键是有这个事存在即可。笔者认为,时间、地点交代清楚意义重大,这对准确理解小泽的音乐行为是必不可少的,本文后面将展开分析。

(三)关于小泽流泪方式至少有19种有“特色”的说法,调查结果如下:有人说小泽当时流下了“真挚的泪水”(韩军,1985年)、热泪纵横(齐从容,1988)、感动得不能自已、掩面而泣(於智魁,1991)、热泪盈眶(杨松权,2009)、泪流满面(任志扬,1994)、滚滚热泪(彭根发,1997)、泣不成声(周仁良,2001)、感动得痛哭流涕(奇青,2002)、感动得伏案恸哭(杨格,2003;原嘉宝,2006;俞菀,2014;刘再生,2011;张前,2010)、不仅小泽自己连演奏人员也都泪流满面(苏叔阳,2003)、抱头痛哭(李德隆,2008)、热泪直流,跪在地上听完(赵乐山,2008)、泪水涟涟(任剑锋,2008)、每次听完都泪流满面(高晓鹏,2009)、放声大哭(耿家林,2009)、曲罢,掩面而泣(田青,2010)、激动得泪如泉涌(张继责, 2011)、听该曲后热泪(王丽娜,2013)、“嚎啕大哭”(王海,2014)等。

小泽当年流泪是肯定的了 ,1979年国际广播电台文艺部胡妙德制作的记录片还专门关注小泽流泪的镜头(见《现代传播》),不过,这泪是在机场送别时录制的,不是1978年在中央院录的。能获得相互印证的证据是1978年9月6日,日本《朝日新闻》发表一篇含有此事的乐评文章即《小泽先生感动的泪》。由于国内一直没有该文的翻译本。现把该文翻译文本摘录如下[8]:

主标题:“一首优美断肠的乐曲---《二泉映月》”

副标题:“深深地被中国作曲家·阿炳所打动”

主题提炼:将视觉的美,用听觉来倾诉,表现出了对人生的哀怜。

作者:清冈卓行(作家),(1978年9月6日《朝日新聞》夕刊)

内容(三个部分):

1,令人哀愁的乐风(对《泉》本身的介绍,略)

2,街头的流浪艺人(对阿炳的介绍,略)

3,小泽先生感动的泪水(这是国内常引用的标题,实际是整个乐评文章的第三个小标题)

该部分正文:我自己正在欣赏《二泉映月》的唱片,与此同时,又从报道中得知了小泽征尔先生于今年夏天在中国被这首曲子的现场演奏而深深打动的消息。小泽先生首先在北京指挥中央乐团演奏了勃拉姆斯的《第二交响曲》和改编成弦乐合奏的《二泉映月》,完成了音乐会的演出日程之后,他于第二天访问了中央音乐学院。当听到了17岁的少女姜建华用二胡演奏(扬琴伴奏)的原版“二泉映月”时,他的眼中闪动着感动的泪光。对此他在报纸上说,用“断肠”这个词是最贴切的。

我也认为小泽先生的这个评语用的非常恰当。之所以有此同感,是因为后来在日本某电视台播出的节目里终于看到了他聆听姜建华演奏时的画面。姜建华奔放的演奏也打动了我的心,节奏起伏跌宕,令人感受到乐曲中强烈的哀伤。我听的唱片是王国潼演奏的,他是中央民族乐团的一位三十多岁的演奏家,演奏风格非常典雅。要说他们二位哪位演奏得更好,每一个听众都会有不同的评价。而对我來说,他们二位的演奏让我更真实地触摸到了一个活生生的阿炳,这实在是太幸运了!另外顺便提一句,由阿炳本人演奏的当时的录音也是有的(1950年),我想什么时候也一定会有聆听的机会吧。

以一个弦乐器为中心,演奏单纯而又深邃的乐曲,又能使听众如痴如醉,融入乐曲的感情世界。在这两点上,阿炳的《二泉映月》和帕布洛·卡扎尔斯编曲的卡达洛尼亚民歌《鸟之歌》,可以说有异曲同工之妙,所以我想把这两张唱片并列比较。 如果说卡扎尔斯的大提琴独奏是一种充溢到外部的、似乎使人得以深呼吸的自由气氛的话,那么在阿炳的音乐里,二胡的琴韵则是蕴藏在精神世界的一种优雅的艺术之香。(涂善祥先生提供的报纸原文截图如下)

自从最早报道“流泪”的郑小瑛文章之后,关于“流泪”的事实就不断被演绎。1988年,齐从容说“小泽在指挥美国波士顿交响乐团演奏此曲时感动得热泪纵横,并说它是一首‘人间哀怨、奋争之歌’”。这不仅叙述事实错误还把自己的话也说成是小泽说的。1989年,张宏山说“小泽在中国同行的好意安排下,观看了一次中国民族音乐的演出。当上海女演员姜建华用二胡演奏起《二泉映月》等名曲时......小泽......禁不住凄然泪下”。这几乎也是整个叙述都是错误的,事实上是吴祖强借小泽来访契机请小泽来指导学生的,不是专门来看“演出”的,也不全是“民族音乐”,姜建华当时还只是17岁的在校学生,不是“女演员”,而且她本人只演奏了《二泉映月》。如果认真追究起来,除了最早报道者郑小瑛、韩中杰、毛继增的说法比较客观一些外,其他大多都有“添油加醋”的成分。如说“每次听完都泪流满面”,该作者怎么能知道“每次”的呢?说“连演奏员也都泪流满面”,姜建华本人以及其他当事人都没这么说。还有说“伏案恸哭”、“痛哭流涕”、“抱头痛哭”、“放声大哭”、“嚎啕大哭”、“热泪直流且跪着听完”。看看这又大“哭”又“下跪”的,简直就像小泽在“上坟”,哪是来听音乐演奏的啊!

(四)关于小泽跪着听的调查:1,跪的对象有23种有差异的说法,分别如下:称小泽是听《梁祝》后,低头沉默,半响冒出一句话应跪着听(小氓,1995)、听录音后跪向阿炳墓(谭志湘,1996)、听二胡演奏家姜建华(龙迪勇,1996)、听闵惠芬演奏下跪(范忠东、巩成国,2002)、小泽是跟他的乐队队员说要跪听(郑同艺,2002)、小泽“以自己的心贴向九泉下阿炳的心”下跪(黄恩鹏,2003)、指挥闵惠芬演奏二胡协奏曲《泉》后跪(彭立立,2003)、听该曲时跪下(许嘉路,2003)、音乐会听后下跪(汪辉,2005)、小泽为了拍电视节目到北京听了姜建华演奏后感动(没提到跪,渡里文惠,2006)、小泽指挥席间感动热泪并说(朱卫红,2006)、小泽当着千余位观众面跪下来指挥了《泉》(何晖,2007)、听后跪下(陆地、丁绍璠,2008)、感动得跪倒在地(吴洪彬,2008)、乐团为小泽演奏而使其下跪(周民震,2010)、听后长跪不起(孙琦,2010)、听该曲录音后下跪(孙媛媛,2011)、小泽听到有间琴房传出后说要跪听(任姗姗,2011)、跪下才能指挥出感情(戴沉雁 ,2011)、小泽指挥完《二泉映月》后情不自禁地说须跪着听(王磊,2011)、小泽指挥结束后跪在台上(缪维,2012)、在中央院一个教学楼拐角处听后热泪(王丽娜,2013)、听闵惠芬演奏《江河水》和姜建华演奏《泉》时说要跪听(彭根发,2014)、称小泽前一天听钢琴演奏《泉》没感觉第二天再听二胡拉《泉》时忽然跪下来了(朱志荣,2016)。

2,跪的方式也有20种有差异说法。称是从椅子上顺势跪下去(任志扬,1994)、从座椅上下来,匍匐在地(董大勇,1994)、双膝跪地(周仁良,2001)、令小泽听后肃然跪拜(宋运超,2002)、闵惠芬赴日演出感动在台上指挥的小泽后长跪不起(彭立立,2003)、“咕咚”跪下(许嘉璐,2003)、双膝并立,直到曲终(郑祖襄,2004)、跪伏(王采,2004)、1977年小泽在法国听了闵惠芬演奏的《江河水》后,被感动得伏案恸哭并说要跪着听(丁春林,2005)、扑通跪地(费茸,2006)、小泽跪地使得姜建华停止了演奏(朱华贤,2008)、一跪不起(白海燕,2009)、只能跪着听(康荣 ,1999)、长跪不起(孙琦,2010)、震惊而下跪(周民震,2010)、入迷后说要跪着听(任姗姗,2011)、一直跪着,直到曲子奏完(黄鹤,2013;欧阳军,2013)、听乐时忽然跪下来(朱志荣,2016)、跪了下去,校方以为出了意外(李复兴,2016)、突然跪下去,在场人们大惊,以为他年事已高(朱华贤,2008)。

小泽可能真没想到,他这一“跪”居然“跪”出这么多版本。这“演绎”比他演出本身还精彩!

二、小泽“跪着听”《泉》的传播走向

最早报道小泽听《泉》时流泪的是郑小瑛(1979),但“跪着听”一说最早是中央音乐学院院长赵沨在1993年华彦钧艺术成就国际学术研讨会上作的致辞中提到的,后该致辞被载入1995年中国文联出版社出版的《阿炳论》一书。该致辞的原文是这样说的:“正因为《二泉映月》抒发了这种从忧民、忧世到愤俗、愤世的情操,所以,才能给人们以极大的感动和激发,我永远不能忘记的是,日本指挥家小泽征尔在中央音乐学院第一次听到用二胡演奏《二泉映月》时泪流满面的情景,并且,以东方人所特有的那种虔诚态度说:这种音乐只应该跪着听。并且真的从椅子上顺势要跪下去。当我拉着他的手又把他扶在座位上之后,他又喃喃地向我说:‘如果我听了这次演奏,我昨天绝对不敢指挥这个曲目,因为,我并没有理解这首音乐,因此,我没有资格指挥这个曲目’。”由于赵沨当时是中央音乐学院院长,如此重量级专家爆料又如此雷人的消息,所以,此信息首先得到新闻媒体的关爱。1994年,时任某新闻干事的任志扬在《中国青年报上发表《世界音乐瑰宝<二泉映月>抢救纪实》对赵沨的讲话进行引用,但文章却把赵沨说的小泽“要跪”变成真的“跪下”,并进一步“添油加醋”道:“这种音乐......‘坐着和站着都是不恭敬的’。”本来赵沨的文章最早也最权威,但由于只是个发言,没见正式期刊刊发,所以一般人很难查询到。而任志扬的文章由于在新闻媒体发表,所以传播非常快,其他报纸不说仅期刊就有《教师博览》、《科技文萃》、《读者》、《今日中国》等杂志转载,从此该信息成以下三个途径传播。

(一)文学界、文化界、记者界、语文教育界等是传播主力。1,或许是搞文学的人对有故事性的信息很敏感,任志扬文章刊发后,文学界首先传播并接着改编,如:陈村(1995)、龙迪勇(1996、2000)、谭志湘(1996)、赵丽宏、康巴(1997)、卢昂(1999)、张爱华(2000)、黄恩鹏(2003)、菲尔(2005)、鲁晓敏(2006)、任剑锋、江岳、章浩(2008)、葛水平、薛峰、蒙中(2009)、周民震、赵畅(2010)、周天柱、张继责(2011)、刘潇、沈扬(2012)、鲁飞(2013)、段宝林(2014)、朱志荣、罗宏(2016)等。其中谭志湘(1996)的改编最离谱,为了突出《瞎子阿炳》(张弘)剧本的本土性,在评论该剧本时把小泽编造到无锡阿炳墓地,而且是听了播放阿炳演奏《二泉映月》录音版本后跪下的。

2,文化界也很赶兴趣比较奇怪,大致文献梳理如下:群文(胡润农,1994)、雕塑(徐林晃,2000)、政界(顾育豹,2000、2001、2008)、书法(周仁良,2001)、文化(许嘉璐、苏叔阳,2003)、经济(彭立立,2003;杨方东,2004)、教育(余蕾,2003;朱华贤,2008)、音响(丁春林,2005)、数学(费茸,2006)、录音(赵乐山、缪培昌,2006)、写生(赵奇,2008)、历史档案(韩永福,2008)、党史(熊坤静2009)、收藏评论(吴志光,2011)、杂文(老愚,2011)、色彩(缪维,2012)、文史(冯军,2012;卢惠龙,2013)、文化评论(康式昭,2014)、文艺评论(胡磊,2014)、保健(李复兴,2016)、杂文(黄昉苨,2016)等等。

3,记者或期刊编辑就更不用说了,最早报道的任志扬就是记者。此外还有:景荣宝(1995)、孙亚菲(2002)、戴平(2004)、何雁(2006)、陆地(2008)、陈晓星(2009)、任姗姗(2011)、陆永基、南溪石(2012) 、黄鹤(2013)、马鸿飞(2014)、宋羽、管琼(2016)等。光明日报记者刘先琴的报道最奇特,她竟然说小泽是在中原看到农家妇女的“剪纸”时被感动说要跪着欣赏的(2007)。这或许是太离奇了,这个信息报道后美术界乃至几乎整个学术界都无人理会。

4,语文教育界因苏教版、湘教版、冀教版的中小学语文课文引入不知道姓名的作者文章《二泉映月》,围绕这一课的教学课例以及讨论、研讨,仅发表的引用小泽“跪听”的文章竟然就达几十篇(因文献太多就不一一列举了)。其中特级语文教师孙双金和王菘舟的典型教案中还有专门引导学生讨论小泽为何要跪着听的教学环节。其次,韩静霆的散文《听泉》也被选入鄂版小学语文教材,由于文章本身就提到小泽跪听的事,围绕这有关文献至少也有十余篇。再次,蒙中的散文《听琴》也被选入高中语文课本并作为高中励志文章来读,有关文献也有涉及。此外,最早报道的记者任志扬文章,据他本人在新浪博客上说,也“被江苏省和湖北省部分中学作为范文列为语文课外读物”。

(二)音乐界的传播。这个故事音乐界参与传播当然是当仁不让啦。但音乐界传播有些特点。赵沨爆料之前仅有几篇文章且只提到“流泪”,之后十年尽管有提到“跪听”的文章但也寥寥。可能是因为2001年清华大学主办的《中国知网》诞生,一般作者方便了网上查询期刊文章,从2002年起,提到小泽“跪听”的文章逐渐增多,近十年,可能是因为评职称、拿学位需要发表文章,以及对外文化交流频繁、民族音乐得到重视,有关小泽“跪听”的音乐文章越来越多。其中一部分学者的文章大多是引用赵沨的发言如钱永利(2016)等,与非音乐界那种类似改编不同,这属于学术合理引用范畴。但也有比较出格的,如李德隆称小泽听后是“跪下来抱头痛哭”、王海称小泽是“嚎啕大哭”等。当然,音乐界也不缺乏编故事的高手,如王丽娜(2013)对小泽这故事的描写非常精彩,其生动性可比文学家,笔者摘录片段如下:“小泽参观中央院时在一个教学楼的拐角处听见前面有人在拉二胡......小泽大为感动,驻足倾听良久,仍感不足,蹑足向前,绕过墙角,后面一大帮我国音乐界元老、文化官员、名人教授,都跟着他悄悄前行,才发现是一个青年学生在练琴。此时小泽已是热泪盈眶,趋前握手,询问其年龄、班级、曲名、乐曲背景等,才知道演奏的是......”。还有一些一般作者的文章把小泽“跪听”、“哭”的对象改编成闵惠芬。笔者考察其传播路线如下:最早可查报道小泽被闵惠芬演奏感动而“哭”的是肖兴华(1985),但2002年樊荣对闵惠芬的访谈文章中闵惠芬本人并没有提到“哭”的事情。尽管如此,肖兴华文章中报道只是提到小泽被感动得“热泪盈眶”,但到了1986年《音乐世界》杂志摘录《文化与生活》一不知道姓名的作者文章《生命的琴弦---记二胡演奏家闵惠芬》,却把肖兴华的“热泪盈眶”改成“伏案恸哭”。此后,许多文献都错误引用此说。到了2002年范忠东和巩成国的文章中,小泽对闵惠芬的演奏已经不仅仅是“哭”了,还增加了“跪”。其实,根据2002年樊荣对闵惠芬的访谈文章,闵惠芬本人更没提到“跪”。对此,已有研究者指出其中的嫁接错误(张丽,2012;卫凌,2003),但学术界并没有人理会,且引用编造的文献来的反而更猛烈,大致文献有:管文锦(2005)、原嘉宝、董平(2006)、苏志玲、丁绍璠(2008)、赵大刚(2011)、杨文丰、陈晨2013)、苏姗、薛琦、彭根发、唐若甫(2014)、刘谦(2015)等。其中非音乐人很少这么编,只有一位且更离谱,即作家杨文丰这样说:“曲毕,(小泽)跳起来说.....应跪下来听”。其余都是音乐界,为什么要编成闵惠芬呢?与文学界重故事性不同,音乐界比较重视音乐技术本身,由于姜建华长期旅居日本,一般作者不熟悉,于是编造成演奏技艺没得说的闵惠芬来感动小泽下跪更能让人信服。

(三)流传海外,如著名学者田青(2014)自己介绍说他在联合国的讲座中提到小泽“跪着听”的故事;徐锦庚2003年报道(澳大利亚)谭先达出版的书里写了这个故事。但最离奇的流传海外版本是小泽征尔跪着听《梁祝》。笔者调查如下:赵沨1993年底爆料小泽跪着听一事不就,便被语文教师“小氓”于1995年文章改编,改编成:“小泽听《梁祝》后,低头沉默,半响冒出一句话.......应跪着听”。从此,《梁祝》版的“跪着听”故事诞生。接着这故事再改编的有语文教师王满英(2002)、陆维标(1999)等。可能是新世纪保护非物质文化遗产的需要,声称是中国“梁祝文化研究会会长”的周静书先后在2003年和2007年关于保护“非遗”文章中更是利用小泽“跪听”《梁祝》来为地方文化造势。在其影响下,还有一些学者参加改编,如赵世芳(2011)、唐小为(2010)等,以至于笔者在微信中批评小泽“跪着听”《泉》一说,有些网友甚至纳闷起来:“这不是说跪着听《梁祝》吗?”还有些学者甚至编的都缺乏基本常识,如赵世芳文章说:“小泽跪着听完《梁祝》”。《梁祝》演奏时长几乎是30分钟,小泽跪这么长时间受得了吗?最让人感到意外的是,被国内学者称为海外研究《梁祝》第一人的日本梁祝文化研究所所长,东京某中学退休语文教师渡边明次在他2007年出版的“梁祝”专著“三部曲”中,他竟然也把“小泽跪听《梁祝》的故事写了进去”(于青,2006),而且这还有中译本,尽管在我国召开过图书出版新闻发布会,遗憾的是,至今没有一个人质疑这实在是错误的信息。不过,音乐界的人对小泽跪听《梁祝》的说法几乎没有人传播,仅查到的一个文献还是个在校本科生黄兆博的文章,且发表在非音乐刊物即《语文学刊》上。但音乐实践领域确实有人传播小泽跪听《梁祝》之说。至于小泽“跪听”《泉》的故事几乎是充满音乐实践领域,包括音乐课堂。证据亦可见黄昉苨(2016)、陈静(2006)、胡磊(2014)、杨晓华(2013)等人文章叙述。

通过以上梳理可以判断出,搞文学的人最能编!其次是记者,再次是其他文化界人士。笔者建议,音乐学术论文写作材料最好不要轻易引用这些文章。如要引用,最好核实一下。

三、对小泽“跪着听”《泉》的真相推测

对小泽“跪着听”这行为,至今没有人提出怀疑,章浩(2008)曾貌似提出质疑,他说:“我深恨文人的曲解......当小泽泪流满面说要跪着听阿炳是大错特错......小泽征尔错是他尊重的方式。那个瞎眼的阿炳并不要你跪......唯一的是声音。”这种质疑其实就是曲解。其他学者连这质疑也没有,甚至有人还专门提出要把这当成“信史”来读[9]。张振涛认为“应跪着听”一语是“外国人对该曲最到位的解释”(2014)。尽管陆永基(2012)在文章中指出:“这是一个非常残忍的推理”,但他也还是认为这“确实是一个难以否视的实在”。事情果真如此吗?

(一)对此故事提出疑问的理由

实际上,最早爆料“跪着听”的赵沨发言只是说“要跪”但并没说真“跪下来”。由于赵沨在描述“要跪”的细节时说:“当我拉着他的手又把他扶在座位上”。这确实很容易让人产生误读。但笔者认为,更关键的是赵沨本人有可能就是误读。

理由一:赵沨的发言中只有最后一句加了引号(见上文),这个信息等于告诉我们,赵沨提到的“要跪”、“应跪着听”不是小泽自己说的原话,是赵沨自己的理解。赵沨说的引号中的内容是能从郑小瑛、韩中杰等早期报道文献中得到印证的,遗憾的是,这个没有加引号的雷人信息却再没第二个证据来印证。就连赵沨自己先后公开发表的多篇文章,尽管提到“小泽”、《泉》,但至今没有一篇文章再提到“跪着听”这个信息。更让人感到纳闷地是,这样一个重要信息为何留到15年后才爆料呢?笔者怀疑,从赵沨发言的用词如“不敢指挥这个曲目”、“没有理解这首音乐”来看,这似乎是即席发言,是否有可能是会议记录员记录有误?即使是赵沨本人就这么说的,其留到15年后才爆料的行为不合常理。更让人不解的是,2011年12月中央电视台纪录频道(CCTV-9)开播的记录片〈中国通〉第2季第2级《小泽征尔——用音乐连接世界》中所用的小泽在一间很小的教室听姜建华等演奏的原始照片,小泽旁边除了赵沨外还有很多人。教室不像音乐厅,音乐厅有时灯光暗可能有些动作别人不一定能看到是可能的,但这大白天的,光线又那么好,不可能别人都没看到吧。再说,就其所用的照片来看,小泽掩面而泣的动作看得一清二楚,根本没有下跪的动作。如果真“跪下来”的话,既然把哭泣的照片照下来,为何不把“跪下来”的动作照下来呢?即使没及时抓到镜头,那样明亮紧凑的场合,小泽有下跪的动作也是一览无遗,不可能留到赵沨一个人且15年后才爆料。

理由二:1979年,指挥家郑小瑛、韩中杰同时报道小泽来访,为何两位指挥家不但当时没有报道“应跪着听”之说且至今他们这见证人也没有说过这样的话。这难道不值得怀疑吗?尤其韩中杰在文章中说“小泽和我们一起包饺子”、“一起骑自行车去排练场”、“一起散步”“在(韩)家里住了一夜”(而且同睡一间房)等一些生活细节,这样密切接触的专家很难让人相信他不知道小泽说过那样的话。按照韩中杰的描述,小泽当时是“低头合目”、“边听边流泪”,既然观察的这么仔细,为何“要下跪”这样大的动作却忽略了呢?总之,疑点丛丛。

理由三:〈中国通〉纪录片里面还有对韩中杰、小泽、姜建华的采访,他们仍然都没有提到“跪着听”,只是旁白中提到小泽要跪着听,旁白显然是编辑者后加的。按照常理,既然采访到小泽,这个最雷人的信息为何不去问问呢?其他当事人为何也不提这个事呢?作为新闻工作者应该能知道这“跪着听”信息的新闻价值的。不仅这一次,小泽当年被感动流泪的场景也有日本记者,他们也没有提到“跪着听”之说,日本《朝日新闻》清冈卓行文章也只是提到记者报道“小泽先生感动的泪”。其实,以记者的职业敏感性以《感动的跪》为题会更吸引人。《人民音乐》记者专访也没有提到。此外,小泽此后还多次接受中国记者采访也均未提及此事。

理由四:从日本《朝日新闻》清冈卓行文章可以看出,当年小泽听乐过程是有录象的,但涂善祥先生说,日本至今没有媒体报道“跪着听”之说。从《中国通》记录片也可以看出,该片使用的小泽在姜建华演奏时掩面而泣的镜头,似乎是原始录象,也没有“跪着听”镜头。如果真有下跪或如爆料者所说“要跪”镜头,笔者相信,新闻工作者绝对不会放过这样的镜头的。

理由五:当年小泽是受作曲家也是中央院教学负责人的吴祖强邀请来给学生教学指导的,他也从没提过“应跪着听”之说。且《小演奏家》连载的小泽指挥生涯自传文章,小泽本人对此也只字未提。尤其让人不可思议地是,感动小泽的姜建华且此后还跟小泽密切互动很长时间,但至今都未提到这个事。她在2002年的自传性文章《琴弦上的人生》中只是提到“感动得热泪盈眶”,难道她不知道“应跪着听”之说对她很有利吗?

(二)对此故事可能的解释

为了获得真相,笔者在微信中广泛咨询调查,一个偶然的机会遇到已旅居日本26年的琵琶演奏家涂善祥,针对笔者的怀疑,涂善祥向笔者描述了国内一个演出团在日本演出时,主持人提到小泽说要“跪着听”时,涂善祥感到很震惊,以他旅居多年的日本经验告诉他,不可能是“跪着听”,他说“小泽的话应译成:‘听《二泉映月》应该正座听’!”笔者苦思冥想都难以解惑,没想到这个偶然的机遇竟然为此获得突破。

“正座”一词,即双腿跪地,上身挺拔,臀部放在脚跟上。这种座姿在中国史前古代,不论男女按照学者李开周的说法都是“下身穿裙子但不穿内裤”,为了避免“走光”采取“正座”。学者郑青说,由于古代还没有现在所谓的桌子,这种座姿一直到隋代后才消失。据说,孔子当年杏坛讲学就是这种“正座”,只不过略有变化,后“正座”流行于汉代,以汉文化著称的徐州北洞山还曾出土过西汉墓中“正座”演奏的抚瑟俑。史学界有部分学者认为“正座”后传入日本并成了日本传统礼仪。日本现有座姿有正座/端坐、割座/分腿坐、横座/侧身坐、胡座/盘腿坐、体育座/抱膝坐、长座/伸腿坐,等,其中最正规的是“正座”。所谓“正座”,《日本国语大辞典》解释是指:“正确的坐,端坐。”表示很有诚意的一种正式场合的坐法。如此看来,对我们来讲是“下跪”而在日本却是最庄重地“座”。由于是一种最正式的传统礼仪,因此,日本学生从幼儿园就开始练习,尽管现在的学生有点淡化,但艺术界“狂言”(一种喜剧艺术)演员仍然把这作为从小必练的基本功。为了演好日本《春琴抄》名剧,中国某越剧团演员还专门刻苦训练这“座”。此外,起源于中国乐器“三弦”的日本乐器“三味线”演奏姿态也采取这种“正座”。日本“御座乐”(宫廷仪式音乐)全体演员都是采取这正座姿势演奏。

对小泽的正座,笔者解释如下:1,小泽听到二胡演奏的《泉》时受感动而泪流满面,姜建华在《中国通》纪录片中是这样形容的:“在演奏到一半的时候,我也被他的哭声震动了”,可见,哭的动静比较大,笔者认为小泽很可能是为了不失态而采取正式坐姿。世界名著《菊与刀》把日本称之为“沉默的民族”,在日本人看来,在公众场合过度流露喜悦或痛苦状态是一种缺乏教养的表现,这就好像中国传统美学要求“笑不露齿”一样。2,小泽原本是受吴祖强之邀来中央院指导学生的,并不是为了来聆听音乐会的,因此,聆听音乐肯定没有在音乐厅那么有准备、那么严肃。当听到学生的演奏比他指挥的正式演奏还好听并感动落泪时,他立即采取正式姿态即“正座”礼仪来表示其严肃性、庄重性,也表达对演奏者的尊重,这不仅是作为世界级音乐家的专业态度也是日本文化人的有教养反应,这就如我国民众突然碰到领导来访便即刻采取“正襟危坐”姿态来接待一样。其实,小泽来中国被文献报道“跪着”的也不止这一个事件,如中央电视台主持人赵忠祥(1996)亲眼所见说:“小泽征尔在后台,跪着让母亲梳头,我就很感动”;小泽到沈阳探访他的出生地时给沈阳地方交响乐团训练中也有“跪着”的报道(见李英姿 ,1994;李青 ,1994;王晔,1994)。正因为这是他的文化习惯,所以才会多次出现这样的事。只不过,这次是阿炳的曲子,很容易让国人产生联想。

此外,有证据表明,小泽不会用中文交流[10]。即使小泽说的是英语或者赵沨懂小泽说的日语和英语,这毕竟存在翻译问题,因为从照片上看,他们身边也没看到有像翻译人员紧挨着坐。此外,再加上小泽“泪流满面”那样激动,赵沨很可能只从视角判断出发把小泽调整座姿的“要动”理解成“我文化”的“要跪”。因为,刚刚打开国门的那时国内根本没有一篇关于日本“正座”的正式介绍文章,所以也只能理解成“下跪”了。对此,我们显然不能超越具体时代去苛求前人。

其实,日本的“下跪”姿态犹如中国的五体投地式的跪拜,在日本正式的名称叫“土下座”,其一般内涵是指“谢罪”或类似西方的“忏悔”的意思。著名学者张振涛也确实就是这样总结国人对小泽行为的理解的(见2014年《跪拜》),这确实是“我文化”需要的一种理解,我们罢不能日本首相来“跪”才好。但这与小泽2005年接受杨瑞春记者采访时的说法不符,他说:“政治因素我从来不考虑,日本政府不关心我也不会帮助我,所以我也不考虑这些问题。”且如果真是“谢罪”的意思的话,也不能仅仅逮着这个曲子才能表达“谢罪”,那样也不真诚吧!因此,小泽的“正座”座姿与日本人的“鞠躬”一样都是一种庄重的礼仪行为。田青(2014)曾在文章中说他在联合国的某场合讲座中提到“跪着听”,现场的翻译员把这翻译成“像在教堂中听圣咏一样聆听”,笔者认为,这位外交翻译员懂得文化间的理解差异。

(三)小泽为何流泪?

如果小泽真得说“要跪着听”或真得跪下听了,那您跪着听过吗?您到北京音乐厅跪着听拍个照给我们看看如何?但“跪着听”作为一种文化间的理解误会是可能的。不过,小泽流泪之事确实是事实。且听音乐流泪是很正常的现象,我们都有听音乐流泪的经历,大文豪托尔斯泰听老柴那《D大调第一弦乐四重奏》之《如歌的行板》就曾落泪了。即使小泽这流泪是事实,但也正如学者方立平所说,这“是世界乐坛上之罕举”(2011)。至少至今笔者还未见到第二个人自称听了《泉》后流泪的报道。小泽为何听这首曲子轻易能落泪呢?笔者对此试做一番解释。

按照音乐人类学的常识,对音乐的理解包括“声音、行为、概念”(梅利亚姆)三个层次,对小泽听乐行为的考证是完整理解音乐的组成部分。对小泽行为的理解目前已经有很多文献。笔者统计分类如下:(1)赞美小泽“严谨朴素”、“谦虚”、“力求深刻地理解”、“尊重我们独特的民族风格和民族感情”(郑小瑛,1979)、赞美小泽对“艺术上的谦虚态度和精益求精的精神”(韩中杰,1979)、赞美其指挥“全身心投入的演赛”(黄铮,1995;卞祖善,1995)、赞美小泽的“敬畏”经典的心态的有,朱华贤,2008;方辰,2006;玉笛,2013;杨易禾,2003;薛峰,2009;黄鹤,2013;唐小为2010;吴洪彬2008,等。(2)赞美演奏者的有,毛继增,1980;杨小平,1990;於智魁,1991;杨格,2003;刘光宇,2004;原嘉宝,2006;王刚,1997;巩成国,2000;杨松权,2009;吴志菲,2007;张丽,2009;刘再生,2011;俞菀,2014;刘玉琴,1998;李胜先,1998;沈扬,2012;周天柱,2011;丁春林,2005;李阿萍,2013,;王海,2014,等。(3)对《泉》的内容理解成“依心曲”或“动情”之曲的有,张光亚,1980;周柱铨,1981;萧前勇,1984;齐从容,1988;关继文,1995;彭根发,1997;龙迪勇,2000;巩成国,2002;丁绍璠,2008;刘夜,2008;白海燕,2009;彭根发,2014;刘梅,1999;杨瑞庆,2001;金予湘,2006;朱成玉,2006;葛水平,2009;李绍琴,2007;苏志玲,2008;陈新坤,2009;王采,2004,等。(4)赞美《泉》“旋律”美的有,辛丰年,1989;钱兆熹,2000;祁斌斌,2008;骆季超,2013,等。(5)赞美二胡及其演奏艺术的有,张宏山,1989;张爱华,2000;孙亚菲,2002;赵乐山,2008;王小雅,2015;韩永福,2008;韩军,1985;于雪琴,2007;肖桑,2011;朱志荣,2016;渡里文惠,2006;薛琦,2014,等。(6)赞美《泉》乐曲本身及阿炳本人拉的《二泉映月》的有,任志扬,1994;景荣宝,1995;陈村,1995;刘作忠,1997;黄大岗,1998;徐林晃,2000;冯光钰,1998;范忠东,2002;郑同艺,2002;宋运超,2002;汪辉,2005;马卫华,2006;朱卫红,2006;卿扬,2006;田青,2010;周民震,2010;孙媛媛,2011;张维国,1999;许畅,2016;康式昭,2014;乔建中,2009;吴志光,2011;石峥嵘,1999;刘潇,2012,等。(7) 赞美《泉》表达出人的生命意义、人文精神的有,龙迪勇,1996;赵丽宏,1997;康巴,1997;周仁良,2001;葛水平,2009;朱道忠,2003;傅海燕,2010;鲁飞,2013;赵大刚,2011;卢惠龙,2013;冯军,2012,等。(8)赞美阿炳本人的有,谭志湘,1996;康荣,1999;江岳,2008;乔建中,2008;任剑锋,2008;李友唐,2012;邹平,1999;鲁晓敏,2006;管琼,2016;张继责,2011,等。(9)赞美音乐理解无国界,或理解超越国界的,具有共同感受力的有,赵丽宏,2000;陈静,2006;孙琦,2010;康建东,1999;卢昂,1999;孙莉,2000;戴伟敏,2000;温锦新,2012;戴沉雁,2011;刘谦,2015,等。(10)说明音乐遗产值得很好地研究、继承的有,钱兆熹,2000;田青,2014;蒲亨强,2005;马鸿飞,2014;段宝林,2014,等。(11)赞美我国艺术特性、东方艺术神韵的有,许小民,2006;施咏,2006;章峥,2000;蒲亨建,2002;张明,2011,等。(12)赞美民乐、国乐的有,伍斌,2001;黄恩鹏,2003;李德隆,2008;高晓鹏,2009;鲁青云,2014;任姗姗,2011;宋玉红,2013;仲立斌,2009;赵倩,2016,等。(13)赞美我国文化魅力、中华民族精神的有,彭立立,2003;苏叔阳,2003;许嘉璐,2003;杨方东,2004;刘星,2011;倪俊杰,2013;何晖,2007,等。(14)赞美小泽作为文化使者对文化交流作出贡献的有,戴平,2004;何雁,2006;陆地,2008;唐若甫,2008;李秀清,2009;南溪石,2012,等。(15)赞美小泽感悟力的有,郑祖襄,2004;张振基,1980;缪培昌,2006;王磊,2011;缪维,2012;王静,2003,等。(16)用这材料激发学生音乐学习的有,董平,2006;章静丽,2007;何晖,2007;卞志鹃,2008,等。(17) 也有借此来赞美其他二胡演奏的,如赵畅(2010);表达其他无法归类的,如余蕾(2003)等。其中有些解释比较出格,如老愚(2011)称小泽仅是“客套”;施雪钧(2010)称小泽的话意思是说“日本有很多人酷爱中国民乐”等。

按照音乐人类学家赖斯重视体验的解释模式来看,遗憾的是,至今没有一个人站在小泽“个人体验”的角度来解读。就此,笔者试做解释如下:(1)小泽出生在沈阳,一岁多被父母带到北京,六岁后回到日本。小泽对童年的北京至今仍留有印象。按照弗洛伊德的理论,儿童的“童年”很重要,它会影响孩子的一生。韩中杰(1978)称,小泽非常怀念他这个“第二故乡”即中国,他为了回来看看寻找机会已经努力了七年。“思乡”之情一般人不难理解,但这特殊的“思乡”之情也许只有余光中的《乡愁》才能表达。当1978年愿望真得实现时,他非常高兴,他在给中央乐团排练非常忙但还是抽出宝贵的时间多次去寻找他北京的“旧居”,他跟韩中杰(1979)等中国音乐同行说,他不住宾馆,也许是为了感受“家”的温暖,他希望住到同行家里,他不仅住到韩指挥家里还跟韩指挥住一间屋,他和中国友人一起包饺子且“边吃边称赞”,他还提出不坐小汽车,和韩指挥一起“骑自行车去排练场”,一起散步,路上小泽从不拒绝路人要求跟其拍照,当他们散步到幼儿园时,和孩子们一起玩耍并共餐。最后,他还激动地说:“这是我最愉快的一次经历”。当他从《泉》中感受到让他欣喜若狂的“故乡”,曾经的阿炳却是如此悲惨地生活,这种强烈地震惊效应,“泪水”是无法顾及到体面的。可惜,我们国人却很喜欢把这浓烈的思乡之情解释为“忏悔”,非要把一个出生在中国的在笔者看来是“半个同胞”的小泽朝“外”推。如果仅仅是要表达“忏悔”的意思,也不可能仅是在那个场合表达一下就算了。后来姜建华还被小泽带到日本、美国演出,可再也没听说过他要“下跪”来“忏悔”。尤其1980年,小泽还邀请中央院师生包括姜建华去美国演出,所定的演出曲目并没有小泽要跪着听的《泉》。显然,用“忏悔”也无法解释小泽对我国二胡走向日本走向世界做出的巨大贡献。(2)这特殊的“思乡”深情不仅仅是小泽个人情怀,更是一家人特别是他父亲的愿望。《中国通》记录片中小泽亲自说他父亲在多伦多跟他说希望回中国看看,然而,当1978年这个愿望终于实现时,他刚刚去世的父亲却再也看不到了,跟小泽最密切地接触者韩中杰(1979)称小泽父亲生前曾叮嘱他“一定要到中国来演出”,所以他们视这次来访演出是“还了一个心愿”,作为孝子(赵忠祥,1996),他让他三个一起来的哥哥陪着母亲并抱着父亲的遗照观看这次演出(郁河,85;韩中杰79)。这刻骨铭心的遗憾不正如阿炳音乐虽能洞察世界但却看不到一点光明的遗憾吗?!也许这类如“同构效应”在潜意识中触发了早已全身心沉浸在欣赏中并已移情的小泽,于是,泪水是顾及不上体面的,为了不失体面,小泽采取调整姿态来掩饰是可能的,所以尽管掩面而泣也掩盖不住泪水的,这泪水说不清是为阿炳而悲还是为父亲而憾了。这泪水中的情感或许只有刚经历过痛失亲人的人才会真正理解。把小泽的泪水说成是因为《泉》的“民族音韵”(大致是指音乐形式)魅力使然纯属无稽之谈,请问,世界上哪个民族音乐没有“民族音韵”呢?如真是那样的话,您自己听《泉》哭过吗?从《中国通》记录片中看,小泽自己也是从情感角度来解释的,他说:“不能说《泉》是首悲伤的曲子,但我泪流满面,不能说这支曲子本身是悲凉的,它有着积极地精神,却流露出哀婉的情感,这种感觉是无形的,发自内心的,全人类共有的。”尽管没有具体谈到上述“细节”,但不代表潜意识甚至无意识中没有。有学者认为,哭泣是人类的一种本能,人一来到世上甚至还未睁开眼、不会笑就开始哭泣,这是高于动植物的一种高级的交流方式。人长大成人后,哭泣的原因在本能基础上增添了情感因素,“眼泪的含义是强烈而真实的感情”。 美国生物化学家弗雷还用实验证明“眼泪与哭泣时的情绪有关”。还有实验表明,“人类哭泣,是为了寻求解脱。”[11]联系小泽当时的情景,不难想象其流泪的缘由。

(3)尽管小泽说《泉》本身不是悲曲,但也还是承认有“哀婉的情感”。就此,笔者认为有些研究者(如施咏,2006、陈新坤,2009等)用中国美学来解读还不够。尽管小泽自己称他跨越美、日、中三国文化,也尽管他没有谈到听《泉》的更具体的联想,笔者认为,能够触到一个人泪点的一定有本人潜意识中的痛点和深藏的母语即日本悲情美学,而不仅仅是宏观大爱。跟西方“罪感文化”下的忏悔不同,跟中国像庄子那样死了亲人还唱歌也不一样,李泽厚说中国是“乐感文化”,而日本是“耻感文化”。有人找出小泽父亲小泽开作当年曾担任“伪满协和会”领导人的证据推论小泽是“忏悔”或“谢罪”,还有人直接质问:“感动了小泽征尔的曲子,当年也曾让铁石心肠的侵略者潸然泪下么?(宋羽2016)”但笔者认为这正如张振涛所说这是国人的想象。小泽离开中国时才六岁,很难说他对战争有什么印象。即使其父有这“谢罪”之意但不代表他一定有,特别是能触动他的泪点。当然,我们希望他有。日本的“耻感文化”下的“谢罪”是极大的耻感,日本文化下的人,正如《菊与刀》中说,让他认错认输是可以的,但要让他认罪,他情愿去自杀。这种文化决定了其对“悲哀美”的体验可能不是“谢罪”的意思,而是更深刻的同情与对悲情的共鸣,特别是达到了对悲情“瞬间”美的高峰体验是可能的。且日本人偏爱这种“瞬间”的“悲哀美”,这甚至是普遍的国民性格,也有人称其为“岛国”心态。看看日本人的舞,再听听那“樱花”,你不难寻觅。当然,日本人更爱“残月”,因为他们会认为“残月”中潜藏着一种令人怜惜的哀愁情绪会增加美感(林子明04)。如此,当小泽听到的《泉》,对于瞎子阿炳来说不正如那“残月”吗?!于是,缕缕悲情类似“皮格马利翁”逆向效应那样,在瞬间达到高峰悲情体验,小泽自己在《中国通》中说:“那一幕我感到非常震撼”,泪水止不住地往下流是可能的。至于是否有“忏悔”之意,笔者认为,这也不能完全排除。因为,韩中杰(1978)的文章称,之前小泽为了指挥演奏中央乐团演奏弦乐合奏曲《二泉映月》,“每次排练或演出后,他都虚心地征求琵琶演奏者刘德海同志和其他中国同行的意见”,“演出时成功地塑造了我国旧社会盲艺人对痛苦不平遭遇的哀诉......”。可见,小泽是知道乐曲内涵的,且作为西方音乐的专家,西方的“忏悔”文化不经意的表露也是可能的,但日本式的“谢罪”说仍值得再研究。当然,笔者这些分析也只是推测,好在当事人中还有姜建华健在,如对本文考证有怀疑的朋友,建议您不妨去采访她,看她好意思说小泽征尔是“跪着听”她演奏的《二泉映月》吗?

作者简介:吴跃华,1970年6月生,江苏涟水人,中共党员,硕士学位,江苏师范大学音乐学院副教授、硕士生导师,癌症患者,费承铿音乐教育研究所常务副所长。自2005年以来分别在《中国音乐学》《音乐研究》《人民音乐》《中国音乐》《民族艺术》《南京艺术学院学报》《艺术百家》《音乐探索》《交响》《星海音乐学院学报》《艺术探索》《吉林艺术学院学报》《贵州大学学报(艺术版)》《乐府新声》《钢琴艺术》《中国音乐教育》《中小学音乐教育》《艺术研究》《乐器》《北方音乐》《大舞台》《琴童》《音乐周报》《教学与管理》《当代教育论坛》等刊物上发表文章百余篇。出版《音乐教育自传》《平民音乐教育家费承铿释传》《江苏师范大学音乐教育前史考释》《中国钢琴即兴伴奏文化史考释评》等著作(含合著)七部。2007年获评江苏师范大学首届“优秀青年骨干教师”称号。曾兼任《北方音乐》刊物编辑10年,2016年9月以来被教育部学位中心特聘为全国音乐硕士学位论文抽检通讯评议专家。

本文的参考文献请查看笔者发表于《民族艺术》《人民音乐》的文章

https://blog.sciencenet.cn/blog-1737936-1429628.html

上一篇:吴跃华简介